Ferrari F76 : l’hypercar du métaverse qui redéfinit la vitesse 🚀

Ferrari F76 : l’hypercar du métaverse qui redéfinit la vitesse 🚀

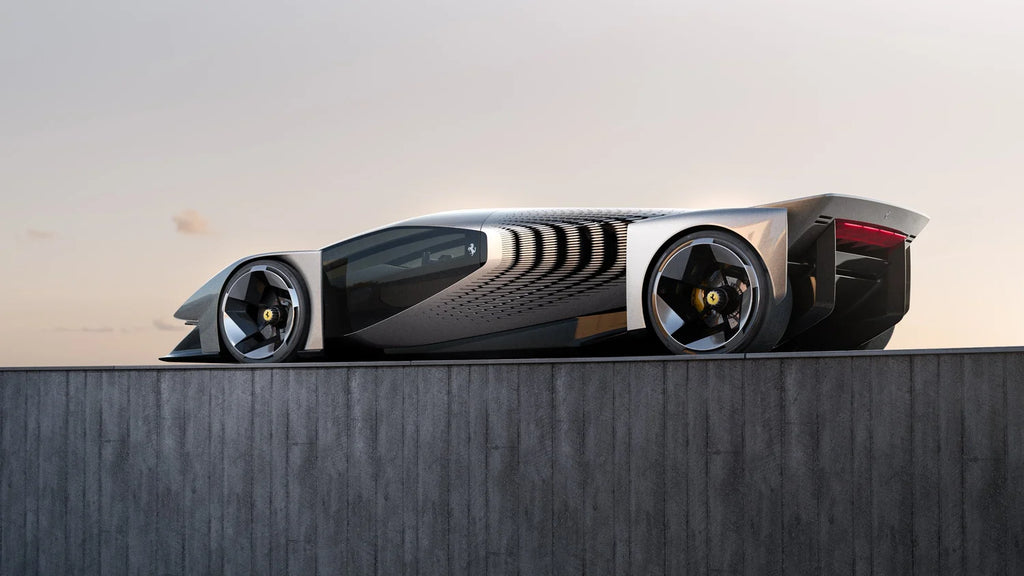

La Ferrari F76 n’est pas une voiture que l’on croise sur une route, mais une création visionnaire conçue pour le monde numérique. Cette hypercar 100 % virtuelle, pensée comme un NFT, réunit l’héritage stylistique de Maranello et les promesses du métaverse. Grâce à des rendus hyperréalistes et à un design génératif, elle explore une nouvelle manière de ressentir la vitesse : sans combustion, sans châssis en métal, mais avec une présence visuelle si forte qu’on croit presque sentir le souffle de son aérodynamique sur la peau.

Le langage formel de la F76 convoque tout ce qui fait battre le cœur des passionnés de Ferrari : proportions allongées, hanches saillantes, canaux d’air agressifs et lignes qui semblent taillées par le vent. Pourtant, tout est différent. La F76 réinvente ces codes à l’ère de la dématérialisation, où la forme sert autant la beauté que l’idée d’une performance libérée des contraintes de la matière. Le résultat est une sculpture en mouvement, figée dans le pixel mais animée par l’imagination.

Si la F76 fascine par son esthétique, elle intrigue tout autant par son modèle de propriété. Ici, l’exclusivité ne repose pas sur une clé ou un carnet d’entretien, mais sur un jeton non fongible, associé à une communauté privée baptisée Hyperclub. Pour les collectionneurs et les créateurs, c’est un nouveau terrain de jeu : la rareté, la provenance et l’expérience deviennent des attributs numériques, traçables, transmissibles et enrichissables avec le temps.

Au-delà de l’effet « wow », la F76 pose une question essentielle : à quoi ressemblera l’automobile quand le logiciel dictera l’expérience plus que la mécanique ? Entre conception générative, drive-by-wire imaginé et mécaniques digitales superposées, ce concept éclaire un futur où la voiture peut naître, vivre et évoluer avant même d’avoir un prototype physique.

Design génératif et aérodynamique sculpturale 🌀

Le design de la Ferrari F76 embrasse la logique du « digital native ». Ses volumes naissent d’algorithmes génératifs capables de tester des milliers de variations en peu de temps, en combinant l’ADN Ferrari et une recherche formelle tournée vers l’avenir. Le capot plongeant dirige le regard vers un nez acéré, tandis que des galbes puissants soulignent des hanches presque organiques. Les canaux d’air se creusent comme des rivières numériques, redistribuant les flux et mimant l’action d’un diffuseur actif. Même immobile, la F76 semble se contracter, prête à libérer une énergie cinétique.

L’hyperréalisme du rendu ne se contente pas d’être beau ; il sert l’illusion du tangible. Texture des matériaux, jeu de reflets, granulosité des peintures et micro-rayures de surface traduisent l’expérience visuelle d’une carrosserie de très près. Cette matérialité simulée permet d’apprécier la voiture comme un objet d’art contemporain, tout en conservant l’esprit d’un prototype prêt pour la piste. La F76 réussit ainsi un équilibre rare : une esthétique de musée qui parle le langage de la performance.

Le métaverse offre une scène où l’aérodynamique n’a plus à plaire aux normes de l’homologation. On peut alors accentuer les arêtes, approfondir les extracteurs, multiplier les ailettes et imaginer des vortex impossibles dans la vie réelle. Loin d’être gratuit, cet excès mesuré nourrit un récit : la F76 n’est pas simplement une beauté, c’est une hypothèse. Elle teste, dans un espace virtuel, des solutions radicales qu’un constructeur pourrait ensuite filtrer, traduire et adapter au monde physique. Les modèles numériques deviennent ainsi des laboratoires d’idées.

Les couleurs et finitions participent à ce manifeste. Les teintes rouges profondes, les noirs métallisés ou les dégradés irisés accentuent la musculature des surfaces. Des inserts en « carbone holographique » simulent des trames dynamiques qui se réorganisent selon la lumière virtuelle. À l’intérieur, imaginé comme un cocon de pilotage, on devine une interface minimaliste qui fait la part belle à la vision, aux données et à la sensation d’être « branché » à la machine plutôt qu’assis à son bord.

Le design génératif, enfin, autorise une personnalisation extrême. Chaque détenteur peut rêver d’une F76 légèrement différente : jeux de calandres réinventés, dérives latérales plus prononcées, profils d’aileron adaptés à un « circuit » numérique donné. Dans ce cadre, la notion de série limitée prend un sens nouveau : des variations illimitées mais certifiées, où chaque exemplaire est une signature.

Technologies conceptuelles et conduite pilotée par logiciel 🧠

La F76 explore une vision « software-defined » de l’automobile. Dans son univers natif, la mécanique cède le premier rôle au code. Les couches logicielles orchestrent le comportement dynamique : simulations de transmissions, gestion active des appuis, calibrage de la réponse au volant, modes de pilotage adaptatifs. Le concept de drive-by-wire, ici imaginé, illustre ce glissement : la relation conducteur-voiture se fait par l’intermédiaire de capteurs, d’algorithmes et d’un retour haptique calibré pour créer une sensation de contrôle pure, précise et évolutive.

Cette approche ouvre des scénarios d’usage inédits. On peut envisager des mises à jour OTA (Over The Air) qui transforment la personnalité de la F76 du jour au lendemain : d’un réglage « piste » au tempérament pointu à un mode « grand tourisme » plus fluide, en passant par des profils extrêmes réservés aux événements spéciaux. Le véhicule devient une plateforme, et chaque détenteur un curateur de sa propre expérience. À la clé, une fidélisation forte : l’auto numérique n’est jamais figée, elle grandit avec sa communauté.

L’intelligence artificielle, intégrée au processus de design et au pilotage, agit comme copilote créatif. Elle ajuste l’assignation des appuis, propose des corrections de trajectoire dans les environnements virtuels, et peut même simuler des stratégies d’énergie et de grip selon la météo simulée ou la topographie d’un monde persistant. Cette IA n’a pas vocation à remplacer le pilotage humain ; elle amplifie le talent, modelant une sensation de maîtrise accrue, comparable à l’assistance qu’offrent aujourd’hui les systèmes de vectorisation de couple ou d’ABS de compétition.

Autre avantage majeur du 100 % digital : le coût marginal de l’expérimentation. Là où un prototype physique exige des mois et des budgets élevés, une version logicielle se clone, se modifie et se teste à une vitesse folle. Les ingénieurs virtuels peuvent itérer sur des centaines de profils d’aileron, jouer sur le Cx et la portance, puis conserver en mémoire toutes les variantes pour des comparatifs instantanés. Cette accélération de la R&D promet d’influencer les futurs modèles réels, avec des transferts plus rapides du virtuel vers la route.

La F76 ne prétend pas livrer des systèmes prêts pour la production. Elle agit comme un phare conceptuel qui montre ce que pourrait être la voiture si l’on repensait entièrement son architecture autour du logiciel. Cette vision a des implications profondes sur la sécurité, la maintenance, l’interopérabilité et l’accessibilité : calibration à distance, diagnostics en réalité augmentée, connectivité aux plateformes de simulation, et pourquoi pas, compatibilité avec des environnements de course e-sport pour « ressentir » la voiture avant de l’acheter.

Propriété numérique, NFT et Hyperclub 🗝️

Au cœur du projet F76 se trouve une bascule culturelle : posséder une hypercar sans garage, mais avec un portefeuille numérique. Le NFT garantit l’authenticité, la rareté et la traçabilité de l’œuvre. Au lieu d’un certificat papier, un smart contract décrit l’histoire de l’objet : dates d’émission, propriétaires successifs, éditions associées, droits d’usage dans des plateformes du métaverse. Cette chaîne de confiance, transparente et immuable, remplace les circuits traditionnels de distribution et d’homologation.

L’Hyperclub incarne l’autre versant de cette propriété. C’est une communauté sélective qui fonctionne comme une extension vivante du véhicule. Ses membres peuvent accéder à des contenus inédits, des événements virtuels, des drops de livrées, des modules de performance logicielle, des collaborations avec des artistes 3D ou des designers sonores. Le club devient un lieu d’échange entre passionnés, collectionneurs, ingénieurs, créateurs et pilotes e-sport, où se fabrique la culture de la voiture de demain.

Cette itération numérique du « club propriétaire » réinvente le lien à la marque. Au-delà d’un statut, elle propose une expérience continue. Les détenteurs de la F76 peuvent recevoir des « saisons » de contenu : packs d’effets aérodynamiques simulés, nouvelles ambiances sonores, scénarios de circuits virtuels ou challenges communautaires chronométrés. La valeur de l’actif ne provient plus uniquement de sa rareté, mais de sa capacité à s’enrichir et à s’activer dans le temps.

Bien sûr, cette mutation pose des questions. Comment assurer l’interopérabilité des NFT entre les plateformes ? Quelles garanties de pérennité du support dans dix ans ? Comment gérer la sécurité des portefeuilles et le respect de la vie privée ? Les réponses passent par des standards ouverts, une gouvernance technologique claire et une éducation des utilisateurs. Les marques ont un rôle à jouer pour démocratiser ces outils, tout en protégeant leurs communautés contre les dérives.

La fiscalité et le droit d’auteur constituent aussi des chantiers. Les licences d’exploitation doivent préciser les usages : diffusion sociale, participation à des compétitions virtuelles, personnalisation autorisée, revente sur des marketplaces agréées. En cadrant ces règles, la F76 peut devenir une référence de bonne pratique : un actif numérique premium qui respecte le créateur, sécurise l’acheteur et valorise la communauté.

Un tournant pour l’industrie et l’avenir de l’automobile virtuelle 🌐

La F76 s’inscrit dans une dynamique plus large : celle des modèles virtuels conçus pour tester des idées, animer les communautés et ouvrir de nouvelles sources de revenus. Pour un constructeur, lancer une hypercar digitale offre trois avantages déterminants : accélérer l’innovation, réduire drastiquement les coûts de prototypage et fédérer une audience mondiale, sans contrainte de stocks, de logistique ou d’homologation. C’est une prouesse créative, mais aussi une stratégie industrielle.

Le bénéfice en termes d’engagement est majeur. Les amateurs de Ferrari — et plus généralement de performance — peuvent interagir avec la F76 bien au-delà d’une vidéo ou d’un post. Ils la vivent : essais virtuels, défis chronométrés, prises de vues 3D, réalité augmentée pour la placer chez soi, et même expériences immersives en casque VR. Cette « main sur le volant » numérique crée un attachement émotionnel profond, comparable à une journée circuit, mais accessible depuis un salon.

La question de la durabilité s’invite également dans le débat. Un modèle virtuel ne remplace pas l’effort nécessaire pour décarboner les chaînes d’approvisionnement et d’assemblage, mais il peut en réduire l’empreinte exploratoire. Moins de prototypes physiques, moins de transport, plus de simulation : la recherche se déporte vers le cloud, ce qui, bien géré, permet d’optimiser l’impact global. De plus, l’éducation des fans à travers des expériences numériques peut préparer l’acceptation de technologies réelles plus sobres, comme des architectures électriques plus efficientes ou des matériaux composites recyclés.

À l’inverse, les risques existent. La spéculation peut déstabiliser l’écosystème NFT, et l’effet de mode masquer la valeur long terme du design et de l’ingénierie. C’est pourquoi la F76, en assumant une posture conceptuelle, s’inscrit dans un récit durable : celui d’un banc d’essai esthétique et technique, utile à la création de modèles physiques futurs. La ligne de crête est claire : considérer la voiture virtuelle non comme un gadget, mais comme un instrument d’étude, d’expression et de cohésion communautaire.

Les enseignements du virtuel percolent déjà vers le réel. Les simulations d’appuis, les algorithmes de contrôle, les interfaces de pilotage et les workflows de design génératif migrent progressivement en studio et en soufflerie. À terme, on peut imaginer que des solutions testées sur la F76 inspirent des éléments d’aérodynamique active, des interfaces conducteur plus intuitives ou des modes de conduite pilotés par logiciel dans des séries limitées d’hypercars physiques. Le pont entre les mondes est en construction.

Enfin, l’émergence de standards d’interopérabilité — formats 3D ouverts, métadonnées on-chain, passerelles entre plateformes — garantira la longévité de ces œuvres roulantes. Pour une marque de performance, la promesse est puissante : un patrimoine vivant, enrichi par la technologie, qui demeure accessible, partageable et transmissible.

📷: FERRARI

Au bout du compte, la F76 n’est pas seulement une voiture virtuelle ; c’est une boussole. Elle pointe vers un futur où le logiciel, l’art et l’ingénierie fusionnent pour réinventer la passion automobile — un futur où la vitesse ne se mesure pas qu’en secondes, mais aussi en idées.

Ouvrez grand l’écran : l’horizon de la performance est déjà là, et il n’attend que votre imagination pour allumer la prochaine étincelle.

En filigrane, le virtuel ouvre l’appétit du réel: du rêve F76 à la mythique Ferrari F40, la LOA ou le leasing peuvent concrétiser vos envies, garanties à l’appui et achat à distance facilité — cap sur Joinsteer pour passer de l’idée au volant.