GP du Qatar F1 2025 : relais plafonnés à 25 tours, deux arrêts imposés et stratégies bouleversées 🚦

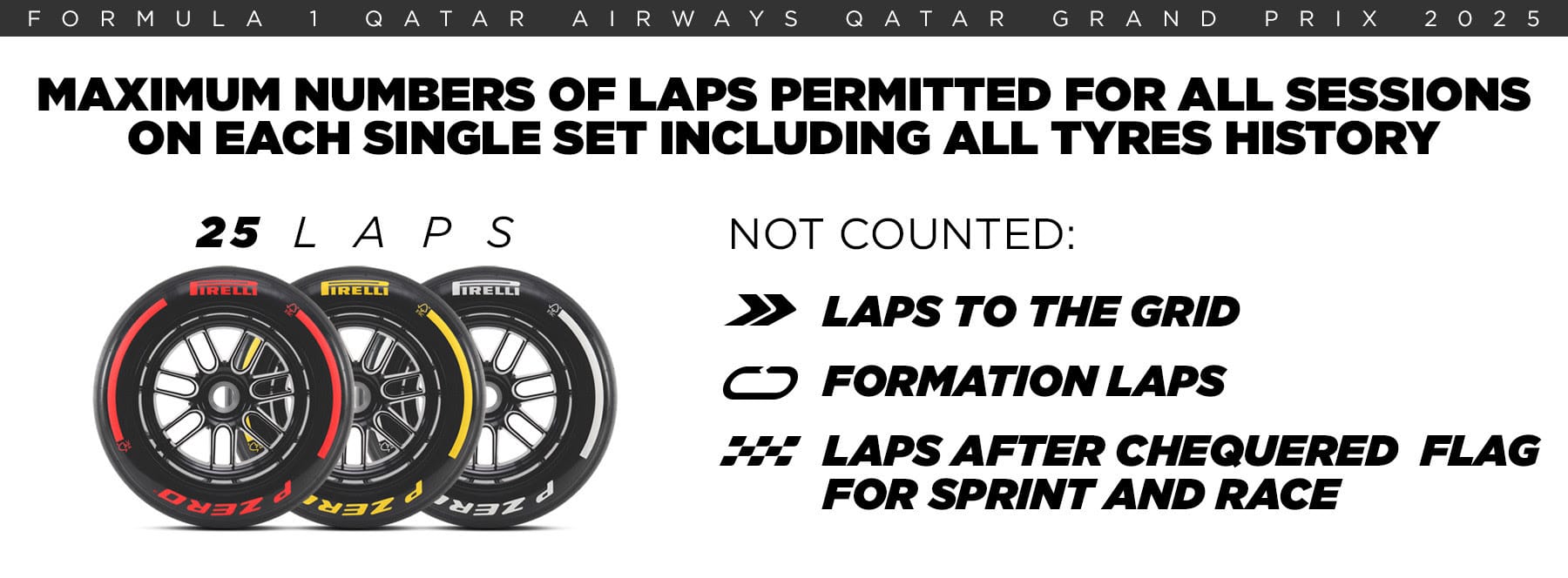

Le Grand Prix du Qatar 2025 de Formule 1 s’annonce comme un terrain d’expérimentation stratégique inédit. Pour répondre à des impératifs de sécurité et tenir compte des enseignements des éditions précédentes, la discipline impose une nouvelle règle majeure : un plafond de 25 tours par relais, applicable à tous les trains de pneus. Avec une course disputée sur 57 tours au circuit de Lusail, cette contrainte rend mécaniquement obligatoires au moins deux arrêts aux stands, et pourrait même en inciter certains à en effectuer trois selon les circonstances. Au-delà d’un simple ajustement, cette décision redéfinit la gestion du rythme, des gommes et des fenêtres d’arrêts, dans un week-end sprint où le temps de préparation est réduit au minimum.

Dans ce contexte, les équipes devront revoir leurs référentiels habituels : les relais sous voiture de sécurité (SC) ou voiture de sécurité virtuelle (VSC) comptent dans le total de 25 tours, tandis que le tour vers la grille avant le départ, le tour de formation et les tours réalisés après le drapeau à damier n’entrent pas dans le calcul. Pirelli, fournisseur unique, accompagnera cette mesure en indiquant avant la course le nombre de tours « restants » autorisés pour chaque train de pneus, afin d’aider les équipes à planifier dans le strict respect de la règle.

Pourquoi la F1 impose une limite de relais au Qatar ? 🛑

Le circuit international de Lusail est un tracé rapide, composé de longues courbes à appuis soutenus. Il génère de très fortes charges latérales, notamment sur le pneumatique avant gauche, mis à rude épreuve dans les enchaînements de virages rapides. À cette contrainte s’ajoutent des vibreurs agressifs en sorties de courbe, qui favorisent des impacts répétés à haute vitesse, susceptibles d’accélérer l’usure et d’engendrer des dommages structurels sur la carcasse des pneus.

Les éditions récentes ont mis en évidence ce double phénomène : une usure extrême conjuguée à un stress mécanique localisé, exacerbés par la recherche de performance des pilotes au plus près des limites. Des cas de crevaisons et de dégâts liés aux frappes de vibreurs ont rappelé que l’équilibre entre spectacle, performance et sécurité est fragile. La fatigue structurelle observée sur certaines constructions, particulièrement à l’avant gauche, a conduit à reconsidérer le cadre d’exploitation des gommes sur ce tracé précis.

D’où cette approche spécifique au Qatar : plutôt que d’intervenir a posteriori en limitant les paramètres (pression minimale, carrossage) ou en imposant des ajustements en urgence, la Formule 1 fixe en amont une règle claire et anticipée, pour maîtriser l’exposition maximale de chaque train de pneus. L’objectif est double : réduire la probabilité d’incidents liés à l’usure extrême et offrir un canevas stratégique transparent, connu de tous avant le départ.

Ce que prévoit exactement la règle 2025 au GP du Qatar ⚙️

La réglementation adoptée pour cette course précise plusieurs points déterminants :

- Chaque train de pneus ne peut pas dépasser 25 tours d’utilisation en course.

- Les tours couvrant une période de voiture de sécurité (SC) ou de voiture de sécurité virtuelle (VSC) sont comptabilisés dans ces 25 tours.

- Ne sont pas comptés : le tour pour rejoindre la grille avant le départ, le tour de formation, et tout tour parcouru après le drapeau à damier.

- Avec 57 tours au total, deux arrêts aux stands deviennent obligatoires (au minimum trois relais, donc deux passages par la voie des stands).

- Avant le départ, Pirelli informera chaque écurie du nombre de tours encore autorisés pour chacun de ses trains, facilitant la gestion du kilométrage en temps réel.

Ces garde-fous simplifient l’arbitrage entre sécurité et performance, tout en évitant la dérive vers une course à un seul arrêt, fréquente lorsque la dégradation permet de « tenir » longtemps. Ici, impossible de prolonger un relais au-delà du plafond, même si la dégradation pure semble maîtrisée : la règle s’impose à tous et impose son rythme.

Un autre point subtil concerne l’influence de la SC/VSC. Dans des conditions normales, on rallonge un relais sous neutralisation parce que la vitesse de passage est réduite, donc l’usure l’est aussi. Mais ici, même si la dégradation réelle est moindre, chaque tour sous SC compte tout de même dans le plafond de 25. Cela peut pincer les marges et obliger à décaler un arrêt plus tôt que prévu pour ne pas franchir la limite.

Conséquences stratégiques : deux arrêts, pneus C1-C2-C3 et week-end sprint 🧠

Pirelli apporte au Qatar le trio le plus dur de sa gamme : C1 (dur), C2 (médium) et C3 (tendre). Le format sprint resserre encore la préparation en réduisant le temps d’essais libres et en plaçant la voiture rapidement en régime de parc fermé. Chaque pilote disposera de deux trains de durs (C1), quatre de médiums (C2) et six de tendres (C3). Sur un bitume qui réclame beaucoup d’appui et de constance, la qualité d’exploitation de la fenêtre de température sera déterminante.

En l’état, on peut s’attendre à plusieurs philosophies de course :

- Stratégie à deux arrêts classique (C2/C1/C2 ou C2/C2/C1) : deux relais « longs » de l’ordre de 20 à 25 tours et un relais final plus court. Cela minimise le temps perdu au stand tout en conservant une bonne constance.

- Stratégie agressive à trois arrêts (C3/C2/C2/C1 par exemple) : plusieurs relais plus courts (15 à 20 tours) pour attaquer davantage, surtout si la voiture est performante en air libre ou si une SC offre une opportunité de « pit stop gratuit » relatif.

- Stratégie hybride (C2/C3/C1 ou C1/C2/C2) : viser de la piste claire en décalant les fenêtres, avec l’idée d’exploiter un relais médian plus rapide pour gagner la position au chrono plutôt qu’en piste.

La limite de 25 tours agit comme une barrière structurelle. Par exemple, il devient impossible de « tenter le coup » d’un très long relais médium pour n’effectuer qu’un seul arrêt. Les ingénieurs devront cartographier précisément le compteur de tours de chaque train, en intégrant dès l’instant T les tours neutralisés comptabilisés et les tours non pris en compte (grille, formation, post-drapeau).

Le choix du composé au départ dépendra de la position sur la grille et des objectifs de track position. Partir en C2 (médium) demeure une valeur sûre : bonne tenue au départ, performance durable et flexibilité pour rallonger jusqu’à la fenêtre souhaitée. Le C1 (dur) peut séduire les équipes qui visent un premier relais robuste pour profiter d’un undercut tardif ou d’une SC. Le C3 (tendre) est plus risqué sur la durée, mais peut être redoutable sur un court relais d’attaque pour dépasser ou créer l’écart avant de s’arrêter.

Le week-end sprint rebat aussi les cartes de l’exploitation aérodynamique et mécanique. Avec moins de temps pour affiner le setup, un châssis intrinsèquement généreux sur les appuis lents et stables en grande vitesse aura un avantage. Les compromis d’assiette, de carrossage et de pression de pneus viseront à étendre la fenêtre de performance sans compromettre la protection contre l’usure et la fatigue. Cela exige une rigueur accrue en corrélation de données entre simulation, pires cas de charge latérale et observation des grains/fissures sur les flancs.

Dans ce contexte, les arrêts aux stands prendront une importance tactique majeure. Anticiper de deux tours pour éviter d’entrer dans la zone « orange » du compteur ou au contraire rallonger pour bénéficier d’un tour clair peuvent faire la différence. En parallèle, gérer la SC/VSC deviendra un art : piter trop tôt fait perdre de la marge sur le plafond de 25 tours du train suivant, piter trop tard peut forcer un relais final trop court.

Sécurité, usure et gestion des vibreurs : le vrai défi de Lusail 🛡️

La sécurité au Qatar ne se résume pas à de la simple dégradation thermique. Le cœur du sujet réside dans la combinaison d’un asphalte exigeant, d’appuis aérodynamiques élevés et de vibreurs qui incitent les pilotes à mordre agressivement en sortie de virage pour maximiser la vitesse de passage. C’est précisément cette somme de facteurs qui accroît la charge structurelle sur les pneus, en particulier à l’avant gauche, et accélère l’apparition de zones de fatigue.

La limitation de relais à 25 tours constitue une réponse pragmatique : elle borne la durée d’exposition maximale de chaque train, tout en laissant une latitude suffisante pour que la stratégie conserve une dimension sportive forte. Sur un relais long, même si la dégradation semblait contenue, l’effet cumulatif des frappes de vibreurs et des hautes vitesses peut suffire à amener un pneu à son seuil d’alerte. La règle agit comme une ceinture de sécurité invisible, empêchant les équipes de franchir un point au-delà duquel le risque s’emballe.

Concrètement, les pilotes devront ajuster leur gestion de trajectoire, surtout dans les séquences rapides où l’on « sort » large sur les vibreurs. Entre l’optimal chrono et la préservation de la carcasse, la marge est fine. Une auto bien équilibrée en traction latérale et en appui ressortira gagnante : moins d’angle de volant, moins de glisse, donc moins d’échauffement parasite. Les ingénieurs, eux, scruteront la télémétrie pour prévenir toute dérive : températures internes, pique d’accélérations latérales et corrélations avec les passages vibreurs seront suivis en direct.

À la radio, on peut s’attendre à entendre des rappels fréquents sur la marge de tours restante pour chaque train, avec un langage codé mais explicite. Cette discipline plus « industrielle » de l’exploitation des pneus n’empêchera pas la bagarre, bien au contraire : des voitures contraintes de rentrer à des tours similaires provoquent des regroupements stratégiques, des undercuts/overcuts et des duels en sortie de stands, agrémentant le spectacle sans le fragiliser.

Qui y gagne, qui y perd ? Impacts pour équipes et pilotes 🏁

La limite de relais ne pénalise pas les plus performants, mais elle redistribue subtilement les cartes. Les équipes qui excellent dans :

- La gestion thermique (contrôle des températures dans la fenêtre optimale),

- Le réglage châssis propre (limitation de la glisse et des charges parasites),

- La précision du pilotage (usage intelligent des vibreurs et des entrées de courbe),

tireront un bénéfice direct : chaque tour « propre » est un tour économisé en stress sur la carcasse. À l’inverse, une voiture capricieuse qui se bat contre son train avant dégradera plus et se rapprochera plus vite des zones sensibles. Or, avec un relais plafonné, il n’est plus possible de compenser par un « allongement tactique » de l’intervalle pour éviter un arrêt supplémentaire.

Les pilotes méticuleux, qui savent faire varier les lignes et la manière d’attaquer les vibreurs selon l’évolution de la course, seront avantagés. Ils pourront préserver la gomme sans sacrifier la vitesse. Ceux qui tirent au millimètre à chaque tour devront accepter de ménager davantage la mécanique dans les longs virages. Le Qatar 2025 récompensera la finesse, pas seulement la vitesse pure.

Il faut aussi compter avec le facteur « air libre ». Sur un tracé où l’aérodynamique pèse, rouler sans perturbation peut épargner la gomme et réduire le besoin d’attaquer les vibreurs pour dépasser. D’où l’intérêt d’un arrêt anticipé pour ressortir dans une poche de piste claire, quitte à ajuster ensuite son dernier relais pour ne pas heurter la limite des 25 tours au pire moment.

Ce que les fans doivent surveiller pendant la course 👀

Le GP du Qatar 2025 promet une dramaturgie particulière, où le chronomètre et le compteur de tours par train de pneus s’entrecroisent. Voici les clés à observer :

- Le premier arrêt : à quel tour les leaders s’arrêtent-ils ? Un arrêt précoce pour undercut ou un relais plus long pour la position en piste ? Le timing en dira long sur la confiance dans la tenue des gommes.

- La gestion SC/VSC : chaque neutralisation rebat les cartes puisque les tours comptent dans la limite. Un pilote piégé par une SC tardive pourrait être forcé d’un arrêt non planifié.

- Le choix des composés : qui ose un relais en C3 (tendre) pour forcer une manœuvre ? Qui sécurise en C1 (dur) pour s’épargner la fenêtre critique de fin de course ?

- Les duels à la sortie des stands : fenêtres rapprochées = écarts minimes. Les dépassements « virtuels » par undercut/overcut deviendront des dépassements réels quelques virages plus tard.

- La communication radio : les messages sur les tours restants autorisés par train seront le baromètre de la pression stratégique.

Enfin, n’oublions pas que le format sprint introduit un second front de gestion des pneus. Même si le sprint utilise d’autres fenêtres et n’entre pas directement dans le décompte de la course, il influence la compréhension globale des gommes et peut inciter les équipes à ajuster finement leurs plans, notamment en matière d’équilibrage aéromécanique et de sensibilités aux vibreurs.

En résumé, la nouvelle règle au Qatar ne cherche pas à transformer la F1 en exercice figé, mais à encadrer un contexte très spécifique où la sécurité doit primer sans étouffer la compétition. Le plafond de 25 tours par relais, l’allocation C1-C2-C3, le week-end sprint et la longueur de 57 tours composent un puzzle stratégique riche, où la préparation, la vision et l’exécution feront la différence.

Les équipes qui comprendront le plus vite la logique du « compteur de tours par train » – et qui sauront le combiner à l’exploitation aérodynamique, à la gestion des vibreurs et aux opportunités offertes par les neutralisations – seront celles qui tireront le meilleur parti de cette contrainte transformée en opportunité. Les fans, eux, devraient profiter d’un spectacle dense, rythmé par des arrêts aux stands nombreux et des relais saccadés, magnifiant la dimension tactique de la discipline.

Sur la piste de Lusail, la vitesse est reine, mais c’est l’intelligence de course qui couronne les vainqueurs : quand la contrainte devient un art, la F1 révèle toute sa grandeur.

En marge de ce jeu d’arrêts, une autre stratégie compte: vivez votre propre relais au volant d’une Porsche 911 en LOA ou LLD, garanties à la clé. Pour un leasing simple et maîtrisé, faites équipe avec Joinsteer.