Interlagos & Portimão : débriefs à chaud F1/MotoGP, coulisses et enjeux du week‑end 🔥

Plongez au cœur des paddocks avec un format taillé pour l’adrénaline : des débriefs à chaud, enregistrés en mouvement, pour capter l’essentiel et le non‑dit d’une journée d’essais entre Interlagos (F1) et Portimão (MotoGP). Au menu : une réorganisation technique majeure chez Aston Martin, les enseignements tirés par Oscar Piastri après un week‑end mexicain compliqué, la polémique persistante autour des incidents au virage 1, et un regard affûté sur le « rollercoaster » portugais côté MotoGP. Objectif : vous livrer les coulisses, les tendances stratégiques et les clés de performance qui dessineront le scénario du week‑end.

Depuis l’intérieur d’une voiture quittant les circuits à la tombée du jour, les impressions sont brutes, les détails sont encore frais, et l’analyse, déliée. C’est le moment où les ingénieurs comparent leurs datas, où les pilotes affinent le vocabulaire de leurs sensations, et où les chefs de projets valident, ou modifient, des orientations techniques qui peuvent transformer un samedi qualif’ ou une stratégie de dimanche. Ce format « on the move » capture tout ce relief, sans filtre, et il nous permet de croiser deux univers – F1 et MotoGP – qui, bien qu’opposés sur bien des points, partagent une même quête obsessionnelle : maximiser la performance sous contrainte.

F1 à Interlagos : debrief du jeudi, réglages fins et réalités du terrain 🚗

Interlagos est un casse‑tête délicieux. La combinaison altitude modérée, asphalte abrasif et enchaînement de virages lents à moyens – avant d’ouvrir en grand sur l’immense portion en montée – met tous les départements à contribution. La gestion de l’énergie dans les pneus, la stabilité en appuis longs, la traction en sortie de l’épingle et la traînée sur la pleine charge sont autant de compromis qui, dès le jeudi, orientent les équipes vers des fenêtres de réglages distinctes. La météo, souvent changeante ici, ajoute une couche d’incertitude qui oblige à ne pas « figer » trop tôt le plan d’attaque.

Cette première journée a mis en lumière la capacité des équipes à lire la piste rapidement : les bosses récurrentes ont un impact sur le contrôle du marsouinage résiduel à haute vitesse, tandis que le grip mécanique doit être « acheté » sans dégrader trop tôt l’avant. Les simulations ne suffisent pas, et l’on voit bien que les écuries qui savent rapidement corréler la télémétrie aux ressentis des pilotes prennent un avantage dès les premières 24 heures.

Dans ce contexte, quelques thèmes dominent les conversations : comment trouver l’appui nécessaire dans le deuxième secteur sans se pénaliser sur la remontée vers la ligne, quelles pressions de pneus adopter face à une piste qui évolue vite, et jusqu’où autoriser le pilote à « glisser » pour gagner en rotation sans user excessivement l’arrière. Ce sont des arbitrages d’école à Interlagos, et les plus efficaces seront ceux qui savent rester flexibles jusqu’à la dernière minute.

Aston Martin : réorganisation technique, corrélation et influence d’un grand nom 🛠️

Le sujet qui a animé le paddock au Brésil : un remaniement technique chez Aston Martin. Derrière les annonces, l’enjeu est clair : mieux articuler l’aéro, la plateforme mécanique et la corrélation entre simulateur, CFD et soufflerie. Interlagos, avec ses exigences contrastées, agit comme un révélateur cruel des défauts d’architecture ou de pilotage de projet. Lorsqu’une équipe peine à traduire ses idées en temps au tour réel, c’est souvent l’organisation – plus que la pure innovation – qui a besoin d’un ajustement.

On parle d’une ré‑allocation des responsabilités, de circuits de décision plus courts et d’une tolérance renforcée pour itérer plus vite sur les pièces à fort levier. L’ombre d’un grand concepteur plane aussi : des retours jugés précieux, évoqués dans le paddock, auraient inspiré certaines pistes d’amélioration. Sans céder à la mythologie, la valeur d’un œil extérieur – surtout lorsqu’il a façonné des monoplaces références – est d’accélérer l’identification des points de friction : zones du plancher trop sensibles, gestion du sillage des roues, ou encore équilibre entre appui généré par le fond plat et efficacité de l’aileron arrière sur les lignes droites.

Si ce type d’ajustement ne transforme pas une voiture en un claquement de doigts, il change la cadence et la qualité des décisions. Et dans une saison compressée, chaque semaine gagnée sur un lot d’évolutions peut se convertir en une meilleure fenêtre de réglage dès le jeudi suivant. Interlagos devient alors un test pertinent : la corrélation est‑elle en train de se resserrer ? Les pilotes ressentent‑ils un comportement plus prévisible entre plein d’essence et tours rapides ? Les réponses conditionneront une partie du potentiel sur les prochaines manches.

Oscar Piastri : comprendre une perte de rythme et rebondir au sommet 🇲🇽

Le cas Oscar Piastri occupe aussi les discussions techniques. Après un passage délicat au Mexique, l’Australien a, de son propre aveu, emporté des enseignements clés sur l’exploitation de la voiture dans une fenêtre de piste spécifique. Interlagos, par sa nature hybride, est l’endroit idéal pour valider des hypothèses. Quand un pilote perd du temps par rapport à un coéquipier dans une phase bien identifiée (première chauffe des gommes, rotation au point de corde, traction à faible vitesse), la grande question est : s’agit‑il d’un style de pilotage à adapter, d’un choix de hauteur de caisse à réviser, ou d’un package aérodynamique qui ne respire qu’à condition de rouler dans une fenêtre très étroite ?

Les ajustements envisagés s’écrivent rarement en majuscules. Ce sont parfois des micro‑changements de différentiel, une cartographie d’embrayage plus douce au lâcher, une répartition de freinage qui autorise une attaque plus agressive sans « salir » l’avant, ou un calibrage de l’anti‑patinage en sortie pour lisser l’usure sur la longueur du relais. L’enjeu est de sécuriser les points forts du pilote – son calme dans le trafic, sa constance en rythme de course – tout en gommant les pertes ponctuelles qui, cumulées, coûtent très cher au championnat.

La courbe d’apprentissage est d’autant plus rapide que l’équipe propose des runs comparatifs clairs et une lecture « cause‑effet » immédiate. Entre le Mexique et le Brésil, l’objectif est transparent : transformer les constats en gains mesurables. Même un dixième récupéré sur l’entrée de virage 10, ou une meilleure stabilité dans la descente vers Juncao, peut libérer des dépassements sur la ligne principale et changer la physionomie d’un dimanche.

Virage 1 sous les projecteurs : règles, tracés et spectacle 🏁

Le débat autour du virage 1 ne faiblit pas : qu’il s’agisse d’Interlagos ou d’autres circuits, la gestion des attaques tardives, des blocages de roue et des trajectoires disputées reste un sujet électrique. La difficulté vient d’un triangle délicat à équilibrer : sécurité, cohérence des sanctions et qualité du spectacle. Un freinage en appui, à l’extrême limite, fait partie de l’ADN de la course. Mais où tracer la frontière entre manœuvre robuste et dépassement « en priant pour s’arrêter » qui force un concurrent à sortir de la piste ?

Plusieurs pistes émergent dans les briefings : clarifier les repères de « corner ownership » (qui a le droit à la corde et dans quelles conditions), mieux distinguer le cas où l’attaquant ne pouvait raisonnablement pas tenir la corde de celui où le défendeur ferme trop tard, et adapter certains aménagements de bord de piste. Les vibreurs agressifs ou les zones de dégagement trop permissives peuvent inciter à des paris déraisonnables. À l’inverse, une herbe synthétique ou un gravel bien positionné dissuadent les trajectoires kamikazes sans tuer l’art de la défense.

Le design du circuit joue aussi : un virage 1 très ouvert vers l’extérieur crée des « entonnoirs » où trois voitures se présentent côte à côte. C’est spectaculaire mais dangereux si la règle implicite n’est pas explicitée. À court terme, la cohérence d’arbitrage est la clé : les pilotes doivent savoir, avant de plonger, ce qui sera toléré. À long terme, des micro‑modifications de géométrie ou de revêtement peuvent canaliser l’action sans l’aseptiser. Le public, lui, veut des dépassements à haute valeur ajoutée, pas des pénalités à n’en plus finir.

MotoGP à Portimão : un débrief en mouvement, une piste unique 🏍️

Changement d’univers et d’échelle, même intensité : Portimão est une montagne russe où la gestion des transferts de charge, des crêtes aveugles et des compressions dicte la hiérarchie. Quand on quitte le paddock après le premier jour, les pilotes MotoGP parlent d’un seul souffle : la confiance à la prise de frein en aveugle, la capacité à planter l’avant sans élargir au sommet de la bosse, et l’art de remettre les gaz avec l’appui qui se dérobe, tout cela se joue au millimètre. Les dispositifs aérodynamiques modernes, les abaisseurs de hauteur et l’électronique sophistiquée aident, mais rien ne remplace la précision des mains et l’accord électrique entre machine et pilote.

Le vent, souvent capricieux dans l’Algarve, peut transformer une séquence parfaite en piège. Un souffle de travers à l’attaque du virage 1, ou un léger changement de direction sur la ligne de crête, et le point de freinage doit être recalé de plusieurs mètres. Les équipes qui dominent ici sont celles qui offrent un package prévisible : frein moteur réglé au cordeau, contrôle de traction qui ne « coupe » pas en pleine charge, et géométrie permettant de plonger sans faire rebondir l’arrière. La sélection de pneus devient une science d’anticipation : combien de tours la carcasse résiste‑t‑elle à la contrainte verticale de la descente vers le dernier virage ?

Ce débrief en mouvement restitue aussi le sel du paddock : les comparaisons d’angles, les regards en télémétrie sur la vitesse de passage au point aveugle, et ces petites phrases qui en disent long sur la confiance. À l’approche des dernières manches de la saison, les duels au championnat serrent l’étau : chaque séance compte double. Être dans la bonne fenêtre dès le vendredi, c’est se donner la possibilité de verrouiller la première ligne et d’imposer son rythme au départ, là où Portimão récompense les audacieux… mais punit sévèrement l’excès d’optimisme.

Ce que cela change pour le week‑end : stratégie, pneus et météo 🌦️

Après cette double plongée, que faut‑il surveiller pour le reste du week‑end ? D’abord, la stratégie pneumatique. En F1, Interlagos mélange un enchaînement technique qui échauffe l’avant et une longue pleine charge qui peut surchauffer l’arrière : une mauvaise répartition des températures détruit l’équilibre en quelques tours. Les équipes qui osent une cartographie plus douce pour soigner l’arrière, couplée à un différentiel qui autorise la rotation sans arracher la gomme, pourront allonger leurs relais. La fenêtre de pression reste un casse‑tête : trop bas, et le pic de température explose au premier duel ; trop haut, et la voiture glisse, accélérant l’usure.

Côté MotoGP à Portimão, la tranche de pneus choisie pour la course impose le style de pilotage : un arrière trop dur contraint à « casser » trop fort les virages pour chauffer la bande de roulement, un avant trop tendre cède dans les compressions. Anticiper la direction du vent et la piste qui « se gomme » au fil des catégories est crucial. Les favoris auront une feuille de route à deux branches : un plan A agressif qui tire profit d’un départ canon, et un plan B de gestion si la piste se refroidit ou si le trafic rend le pneu avant nerveux.

La météo est l’autre acteur principal. Interlagos adore brouiller les cartes. Une averse courte peut nettoyer la ligne et rebattre les hiérarchies entre ceux qui chauffent vite et ceux qui ont besoin d’un tour de plus. L’adaptabilité, ici, vaut plus qu’un dixième gagné en simu. L’équipe qui suit son plan tout en gardant deux options ouvertes jusqu’au dernier drapeau vert possède un avantage invisible mais décisif. Même logique à Portimão : la chute de température en fin de journée peut faire basculer la fenêtre de fonctionnement idéale, transformant un package imbattable en solution moyenne. Les plus réactifs seront récompensés.

Focus performance : cinq leviers clés à surveiller 🔍

1) Corrélation usine/piste en F1 : si l’ajustement organisationnel porte ses fruits, on verra des itérations plus efficaces d’un jour à l’autre. La signature, c’est la cohérence des commentaires pilotes entre runs.

2) Vitesse de pointe vs appui à Interlagos : ceux qui acceptent un peu de traînée pour soigner le secteur 2 pourraient mieux protéger leurs pneus, au prix d’une défense plus tendue dans les dépassements. Le compromis idéal dépendra du trafic attendu.

3) Gestion du virage 1 : l’intelligence de course prendra le dessus sur la seule audace. Anticiper la règle « non écrite » du jour – ce qui passe et ce qui ne passera pas – fera économiser des points.

4) Stabilité en crêtes à Portimão : la moto qui reste posée et lisible lorsque l’appui se déleste autorise un rythme constant sur la durée. Un contrôle de traction trop intrusif peut coûter des dixièmes en sortie, mais sauve un pneu. Le curseur parfait est rare, mais gagnant.

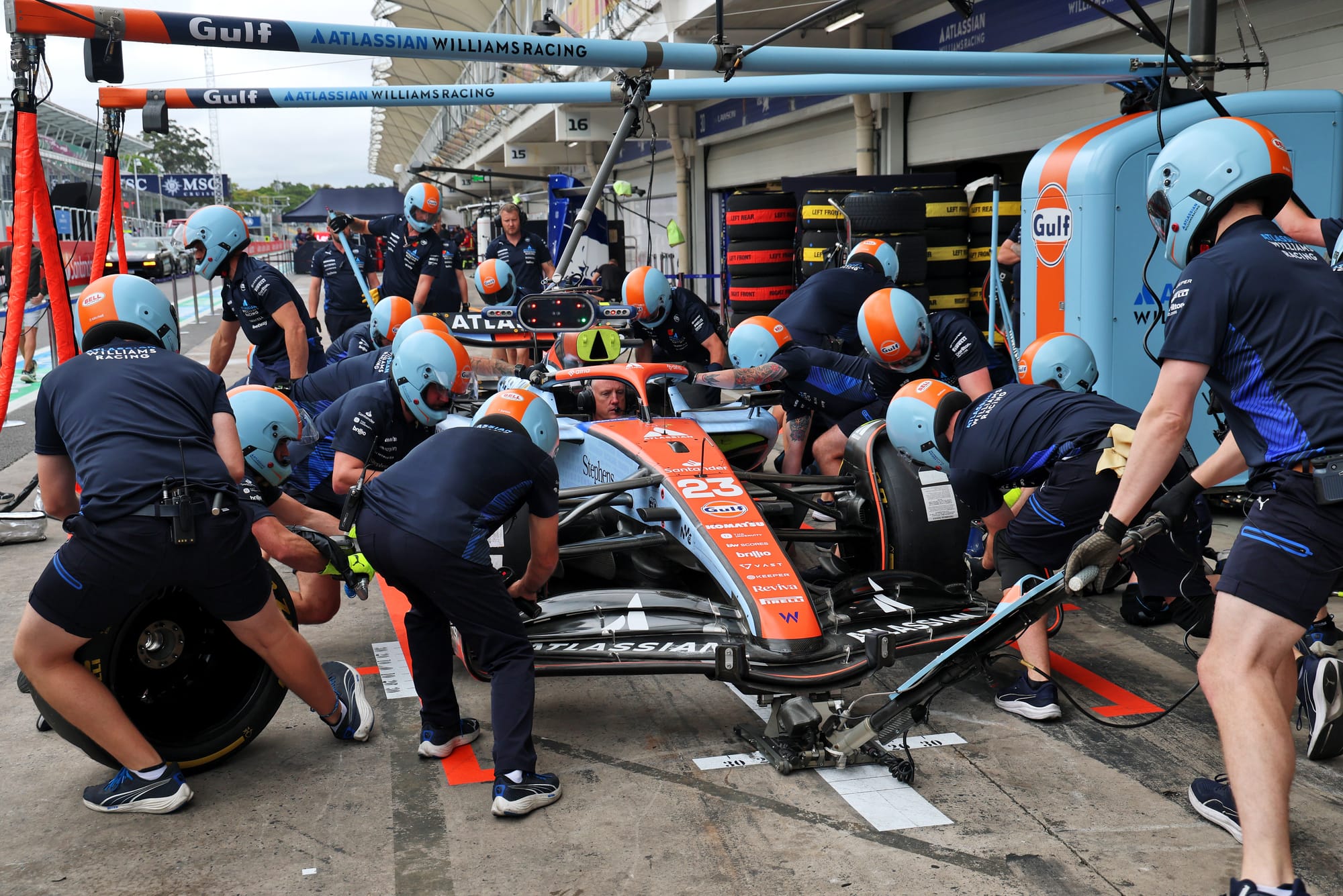

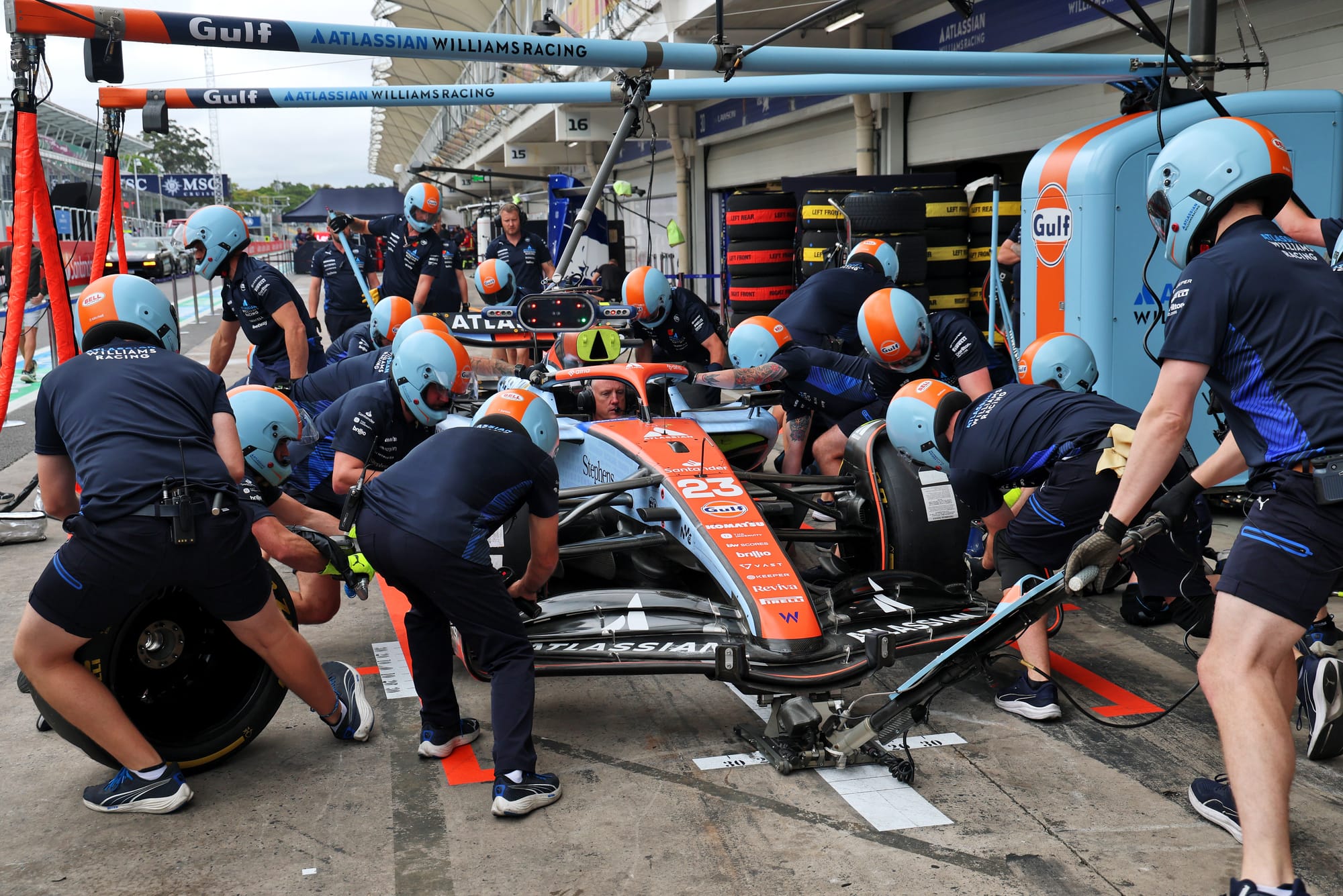

5) Exécution au stand et en pit‑lane : gains « gratuits » en chrono et en position. En F1, une fenêtre d’arrêt bien calculée sur un undercut peut transformer un top 6 en podium. En MotoGP, un tour lancé sans trafic au moment idéal change la grille – donc la course.

Entre coulisses et piste : pourquoi ce format change la donne 🎙️

Le débrief à chaud capte ce que la conférence de presse ne peut pas : les petits doutes, les paris techniques esquissés, les saturnales de données qui s’alignent enfin, ou pas. On y entend des questions plus que des certitudes : « Avons‑nous la bonne hauteur de caisse pour la bosse du secteur 2 ? », « Le moteur délivre‑t‑il trop fort à mi‑régime sous le vent ? », « L’avant mord‑il trop tôt avec ce carrossage ? ». C’est dans ces interstices que naissent les victoires. Car une bonne décision, au bon moment, vaut parfois plus que trois mois d’usine.

Au fond, cette semaine met en évidence ce qui rend la F1 et le MotoGP fascinants : deux disciplines aux philosophies opposées, mais un même art de l’optimisation. Les voitures sculptent l’air, les motos apprivoisent le relief ; les premières calculent l’énergie, les secondes apprennent à composer avec l’instabilité. Les deux racontent la même histoire : celle d’équipes qui transforment la complexité en vitesse pure.

Gardez l’œil ouvert : les indices récoltés aujourd’hui seront les chapitres de la course de demain. Et souvenez‑vous, sur l’asphalte comme dans nos métiers, la différence se joue au millimètre… là où la maîtrise rencontre l’audace.

Et si ces choix stratégiques inspiraient aussi votre garage ? Du paddock à la route, l’Aston Martin DB11 reste un rêve accessible via LOA/LLD avec les garanties et l’achat à distance proposés par Joinsteer.